Mammites : des mesures préventives à ne pas négliger

La gestion des mammites et les moyens de les prévenir nécessitent de prendre en compte non seulement les animaux eux-mêmes mais aussi leur environnement et leur alimentation.

La variété des agents pathogènes responsables des mammites a augmenté au fil des décennies et le succès du traitement des mammites dépend en grande partie du type et de l'identification correcte de l'agent pathogène responsable.

Pour éviter au maximum les risques d’infections mammaires nous mettons en lumière ici quelques facteurs de risque auxquels on ne pense pas toujours.

1- Le traitement au tarissement

Le traitement des vaches au tarissement doit se faire selon une stratégie spécifique et raisonnée pour, d’une part, éviter de traiter chaque vache systématiquement avec des antibiotiques et, d’autre part, pour cibler au mieux le traitement en fonction de la situation leucocytaire des animaux à tarir.

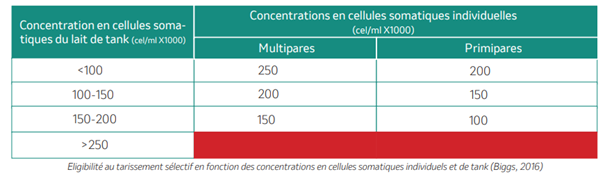

Au-delà des seuils présentés dans le tableau ci-dessous, un traitement antibiotique éventuellement associé à des obturateurs de trayons est recommandé. Le choix de la stratégie de traitement sera à faire en accord avec votre vétérinaire selon le protocole de soins qu’il aura adapté à la situation.

Seuils d’éligibilité au tarissement sélectif en fonctions des concentrations en cellules somatiques individuelles et de tank (1)

2 - La supplémentation minérale

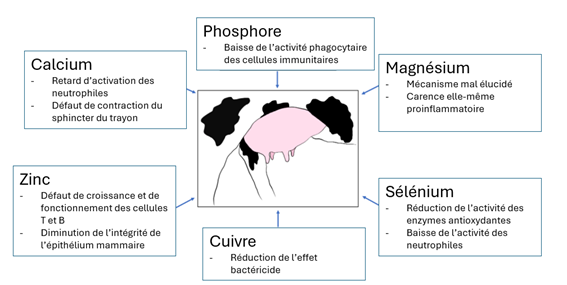

Les carences en minéraux et oligoéléments font pleinement partie des facteurs de risque d’apparition des mammites. Elles réduisent principalement l’activité des cellules de l’immunité et perturbent le bon fonctionnement des sphincters du trayon, augmentant ainsi le risque d’infection (2).

Il convient de vérifier régulièrement l’adéquation entre les apports et les besoins nécessaires en fonction du stade physiologique des animaux.

Effets des carences en minéraux et oligoéléments sur l’incidence des mammites

3 - L’hygiène du local de vêlage

Le fait de maintenir une hygiène rigoureuse de l’aire de mise-bas permet de réduire fortement le risque de mammites cliniques en début de lactation. La zone devra être curée après chaque vêlage et nettoyée puis désinfectée à intervalles réguliers (tous les 4 à 5 vêlages idéalement) (3).

4 - La lutte contre les mouches

Les mouches sont d’excellents vecteurs de contamination. Elles sont susceptibles de transmettre des bactéries d’un animal à l’autre et contribuent ainsi au développement des mammites. En effet des colonies viables de bactéries responsables de mammites tels que Escherichia coli, Klebsiella et Staphylococcus sont fréquemment isolées sur les mouches (4).

La lutte contre l’infestation par les mouches permet dans certains cas de réduire le risque de mammites cliniques en début de lactation de 50% (3). Pour que la lutte soit efficace et durable il est impératif de traiter dès le stade larvaire avant l’apparition des mouches, à savoir dès le mois de mars.

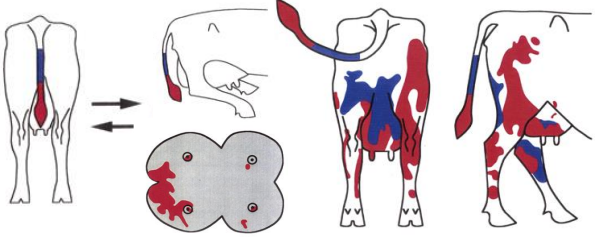

5 - La taille des queues et l’épilation des mamelles

Les vaches se souillent fréquemment les extrémités de leurs queues avec les bouses et l’urine. La contamination des mamelles est alors inévitable.

Outre le fait de s’assurer que le réglage des logettes est correct et ne permet pas à un trop grand nombre d’animaux d’avoir les queues positionnées dans le couloir d’exercice, il est fortement recommandé de tailler au moins 2 fois par an les queues et d’épiler les mamelles (5).

6 - L’analyse bactériologique

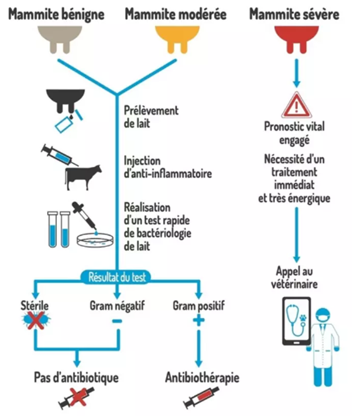

Le recours à la bactériologie permet d’orienter le traitement, d’optimiser son efficacité et son rapport coût/bénéfice tout en contrôlant le risque d’apparition d’antibiorésistance grâce à un usage ciblé des antibiotiques. Elle permet, de plus, de confirmer le modèle épidémiologique dominant au sein d’un troupeau.

Le recours à la bactériologie du lait paraît nécessaire dans les cas suivants :

- mammites sévères d'évolution suraiguë,

- échecs thérapeutiques ou récidives,

- mammites subcliniques ou cliniques chroniques, voire contagieuses.

L’accès à des techniques d’analyse rapide utilisables en élevage se démocratise. Elles sont d’un grand intérêt pour orienter rapidement vers la bonne stratégie de traitement.

Exemple d’arbre décisionnel lors d’un accès à une technique d’analyse rapide en élevage (6)

En cas d’augmentation des mammites cliniques ou subcliniques il est primordial de ne négliger aucun facteur de risque. Une fois les principaux d’entre eux investigués il est recommandé de passer également en revue les plus secondaires d’entre eux, dont ceux évoqués ici.

Bibliographie

1 - Biggs A. et al. Antibiotic dry cow therapy: where next? Research, 2016.

2 - Liberta K. et al. The association between selected dietary minerals and mastitis in dairy cows: a review. Animals, 2021.

3 - Green M.J. et al. Cow, farm, and management factors during the dry period that determine the rate of clinical mastitis after calving. Journal of Dairy Science, 2007.

4 - Sommer A.J. et al. Stable flies are bona fide carriers of mastitis-associated bacteria. MSphere, 2024.

5 - Rovai M. et Da Costa L. The tail of trimming tails. 2022.

6 - Bignon E. Mammites : les cinq étapes à suivre face à une mammite clinique. Réussir Lait, 2024.

Cet article est rédigé par Christian Engel, DMV Chêne Vert.

Christian Engel est diplômé d'Oniris depuis 1997.

Il a rejoint Chêne Vert en 2018 et exerce depuis en consulting vache laitière sur le site de Lécousse.